Angling Net / Story of Great Topwater Plugs

遠い日の早春の思い出

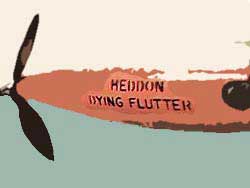

Heddon Dying Flutter

「ダイイングフラッタ−」=「死にかけの小魚」‥‥‥なんと凄まじいネーミング。

初めてバス釣りに行く前の日に、わけも分からんと買うてきたルアーの中にこのダイイングフラッターがあった。洗練された紡錘形のフォルム。まだルアーというものの何たるかを知らんかった私が最初に惹きつけられたルアー、それがダイイングフラッターやった。

当時はルアーを置いてる釣具店は珍しかった。そのショウウィンドウのなかでも、ひときわ異彩を放ってたんがダイイングフラッターやった。

「しかしこんなもんで魚が釣れるとは‥‥‥とても信じられへん」

プラスチック製で横風に弱い。風の日に投げると思わん方向へ飛んでいく。初心者がバックラッシュの山に悩まされる、使いにくいルアーやったにもかかわらず、使うと必ず釣れるルアーでもあった。

1984年早春。その頃ほとんど毎週のように滋賀県の西の湖へ通うてた。今でこそボート屋ができたりして賑わいを見せる西の湖やけど、その当時はほとんど誰も釣りに来えへん見過ごされてたバスポンドやった。

まだ葦の息吹さえ遠い霜の残る水路を、静かにカヌーで漕ぎだす。フェンウィックFC60にアブ4600CBという当時のフェバリットタックルの先には、いつもダイイングフラッターがぶらさがってた。

これから始まる夢のような世界に、冷静を装いながらも胸は高く弾む。油を引いたように静まり返った水面に第一投。

「ゆるゆる‥‥‥ポトン」

吸い込まれるように、腐った蓮の茎を掠めてダイイングフラッターは着水する。波の輪が広がる。

西の湖はシャローでフラットな泥底が延々と続く。平均水深2メートル。夏と冬の水温差は30℃近い。長命寺川から入ってきた琵琶湖の水は、西の湖の泥で洗われて琵琶湖に戻る。西の湖はいわば琵琶湖の浄化装置の役割をしてる。

波紋が消えるのを待つ。

完全に元の油を引いたような水面に戻るのを待つ。このもどかしさがたまらん。焦る気持ちを自制しながらひたすら待つ。手首を小さく一つ返してやる。

「トゥルルッ」

前後のプロペラが心地よい音を立てて新たな波紋を起こす。ダイイングフラッターはほとんど移動することなく、蓮の茎のスポットを捉えてる。

真冬の西の湖は、琵琶湖方向から吹く比叡颪(ひえいおろし)で、水面には無数の白ウサギが飛び跳ねる。ボートはアッと言う間に流されて釣りどころではない。雪が降り始めると生半可ではない。すっぽりと牛乳瓶の底のような状態になる。これはこれでなかなか風情がある。

そんな状況でも西の湖のバスは釣れる。養殖真珠棚の周りに、ブドウの房のようにバスは集結している。リップの付いたプラグを使えばたやすく釣り上げることができる。しかし、それは水面下であり、水面とはちがう。

春を待つ少女のように、この季節を待ってたけど、ちょっと早すぎたかな‥‥‥。スローに、ステディにラインを巻く。

「トゥルルルルル‥‥‥」

まろやかな連続音が響く。

そして捉えていた蓮の茎を離れようとした、その時。

「ぐあぼっ!」

突然、静寂を破る大きな水音とともに、激しく水柱が上がる。

「出た!」

決して時期尚早やなかった。相手はもうすっかり準備万端やった。

肘を絞って応戦する。ロッドがのされそうになる。しかし、まだ夏のようなジャンプはない。やっぱり早すぎたか‥‥‥。

「ジジジジジジジ」

ドラッグが出る。意外とでかい。いやかなりでかい。もしかしたらいきなり50cmアップか?

今では50cmのバスなど珍しくもないけど、その頃、50cmというと相当エポックメイキングなことやった。50cmはひとつの勲章やった。胸の鼓動が聞こえる。

ようやくカヌーのそばまで寄せる。そいつは正しく50cmアップやった。口に親指を差し込もうとしたけど、震える手では容易ではない。ここまできてバラした経験もある。もう一度ラインのテンションを下げてバスを泳がせる。

バスは最後の力をふりしぼってカヌーの下に潜り込む。

早よ取りたい。けど無理はでけへん。

ふと、振り返ると、遠く離れたところから後発のゴムボートがやり取りを見物してた。

「ザバッ!」

今度は一発で決まる。ズシッとくる重量感。バスが腰を振ると、左手の親指が根元から食いちぎられそうになる。

「ふーっ、なんちゅう素晴らしい魚や」

ゴムボートの方へバスをかざして見せた。拍手が返ってきた。暖かい拍手やった。

1984/3/25 西の湖 52.5cm

こんな経験がいっぱい詰まったダイイングフラッターは、今でも私のフェバリットであり続けてる。

|