Angling Net / Story of Great Topwater Plugs

バサーの王様・キングバサー

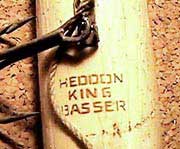

Heddon King Basser

Heddon "King Basser" 130mm 31g

バサーのあこがれ「ヘドン・バサー」にはさらに手強いやつがおる。その名もキングバサー。つまりバサーの王様。最近はオールドタックルブームで、実物見たことない人でも写真やなんかで知ってると思う。

古いヘドンにはよう登場してくるこのリグ。なんちゅうリグやったかいな。忘れてしもた‥‥‥ドロップコードリグやったかな?

バスがかかったら紐で繋がってるフックがボディから離れる仕組みになってる。で、ラインとフックが一直線になってバレにくいとこうゆうわけ。しかし見まへんな最近、こうゆうの。なかなかええアイデアやと思うんやけどね‥‥‥。

フックを通した紐を挟む金具が2カ所付いてる

それから、写真では分かりにくいけど、ボディの裏側の後方には豚の生皮のトレーラーを留める丸い押しピンみたいなんが突き刺さってる。錆びてボロボロになってるけど。

しかし、なんで木のプラグに豚の皮なんやろ? 水に浸けたり乾かしたりしたらすぐに腐ってまうのに‥‥‥たぶん腐ったら交換したんやろ。

せやけど「ポークリンド」ちゅうのがよう分からんね。ニッポン人の感覚では「生餌」や。それを平気で木製ルアーに取り付ける‥‥‥このへんがアメリカ人らしいといえばらしい。ひょっとしたらアメリカ人には疑似餌と生餌の区別があんまりないんかも知れへんね。疑似餌でも生餌でも頓着なしに釣れる方を使うんちゃうかな。ニッポンのバスアングラーはあんまりそうゆうことやらへんよ。当時でもゴムはあったはずやのに、わざわざ豚の生皮を使うちゅうことは、そうゆうことなんやろね。

ポークリンドのトレーラーを固定したピンが錆びて残ってる

ポークリンドのトレーラーを固定したピンが錆びて残ってる

それにしても、私には、この13cmもあるプラグを噛みつきにくるバスが今のスレ切ったニッポンのバスポンドに居るとは到底思えへん。けど、やる気のある一部のトップウォーターフリークに言わせると「出ます、出ます、なんぼでも出ますよ」と豪語する。ほんまに恐れ入るわ。正直ゆうて私なんか全然自信ない。まあ、時代がまだ昭和やった頃のバスは、ほんまに初(うぶ)やったからね、こんなんでも十分釣れたし、むしろこんなんの方が釣りやすい場合もあったね。

真ん中がキングバサー

真ん中がキングバサー

両側がスタンダードサイズ

あ、そうそう、マグナムトーピードゥていうのがおまっしゃろ。プラッチックの(プラスチックやのうて昔はプラッチックゆうとったんでっせ)。昭和の頃はあれが小そうてね。わざわざおんなじフォルムでスケールアップした木製プラグを自作した。で、そいつに付けた名前が奇しくも「屁丼キングトーピードゥ」。

その頃はバサーなんちゅうプラグ見たこともなかったし、キングバサーちゅう名前も知らなんだんやけど、なんせ一番でっかいやつは「キング」と相場が決まっとった。それより上はないんやね。

|